上写真: 2012年4月、陸上自衛隊宇都宮駐屯地の創立記念祭で展示された89式小銃(撮影者は私)。個体番号は030956で、「89R」の刻印と左側の追加セレクターレバーが確認できる。宇都宮駐屯地は、陸自の普通科連隊の中で最もタクティカルな個人装備を使用する中央即応連隊が駐屯していることで知られる。今年の創立記念祭でも、モジュラーハンドガードに換装された89式小銃を使用する中即連隊員が目撃され、話題となった。

目次

- 1 「日本製AR-10」との出会い

- 2 床井雅美(1992)「89式新小銃のすべて ― 64式小銃の開発から、89式新小銃開発までの国産ライフル発展史」,『Gun』1992年5月号, pp.52-65, 国際出版.

- 3 小川孝一・編集部(1984)「64式小銃のすべて Part 1 ― 開発から制式へ」,『Gun』1984年10月号, pp.10-21, 国際出版.

- 4 小川孝一・編集部(1984)「64式小銃のすべて Part 2 ― 操作・機構・新小銃」,『Gun』1984年11月号, pp.48-61, 国際出版.

- 5 津野瀬光男(1986)『幻の自動小銃 ― 六四式小銃のすべて』かや書房.

- 6 おわりに

「日本製AR-10」との出会い

1~2年前に、Twitterで下の画像を拾った(誰が貼ったかは失念してしまった)。

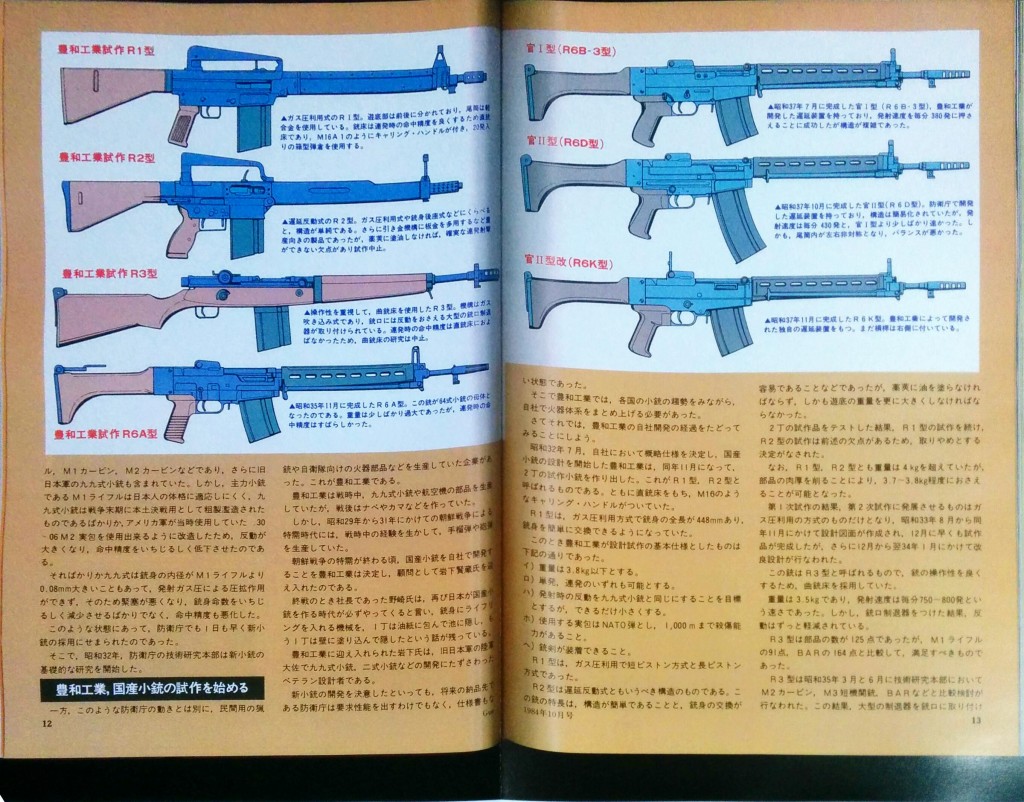

その姿や日本語のキャプションから、「どうやら64式小銃の開発史/プロトタイプをまとめたものらしい」ということはすぐに分かった。64式小銃の成り立ちが一枚に収められた興味深い画像であるが、私が注目したのは上から二つのR1型とR2型である。これらは、アーマライト社がカリフォルニア州ハリウッドに拠点を構えていた頃の1950年代後期に生産されたAR-10(通称ハリウッドモデル)とよく似ている。下のハリウッドモデルの写真とR1/R2型を比べてみて欲しい。

AR-10の登場当時にはまだ一般的でなかった直銃床のデザインや、リアサイトを兼ねたキャリーハンドルとその内側にあるチャージングハンドル、細長いハンドガードの先から突出したフロントサイトなど、いくつもの共通点がある。しかも、R1型ではAR-10と同じガス直噴(DI)式の採用も計画されたというではないか(結局ピストン式で試作されたそうだが)。ハリウッドモデルが登場したのは1955年以降である一方、R1型が試作されたのは1958年(設計は1957年)であるから、R1型は当時としては最先端のライフルを参考にして開発されたことになる。

「第2次大戦後、初めて日本で設計され試作された」ライフルがAR-10に範を取っていたという事実に、私は強く心が惹かれ、この「日本製AR-10」についてもっと詳しく知りたいと思った。この画像の出処に関する情報提供をTwitterでお願いしたところ、親切なフォロワーさんが「月刊Gun誌1992年5月号の国産小銃特集ではないか」と教えてくださった。

そして私は先日、日本製AR-10の真相を求めて、国立国会図書館へ足を運んだ。(実際には、教えて頂いてからだいぶ月日が経っていたのだが。)

床井雅美(1992)「89式新小銃のすべて ― 64式小銃の開発から、89式新小銃開発までの国産ライフル発展史」,『Gun』1992年5月号, pp.52-65, 国際出版.

私が探し求めていたGun誌1992年5月号の特集記事「89式新小銃のすべて」は、小火器研究者として世界的に名高い(ARFCOMでもしばしば名前が挙がる)床井雅美氏によって書かれたものだった。この記事では、64式小銃が戦後初の国産サービスライフルとして開発/採用されることになった経緯から、小口径高速弾を使用する89式小銃が登場した背景と新小銃の細部にわたるレビューまでが、写真資料を交えながら簡潔かつ濃密に記されている。64/89式の製造元である豊和工業の取材許可を得て、89式の開発責任者を務めた村瀬弘躬氏との対談によって生まれた、驚くほど貴重な資料である。新小銃の採用から3年、89式に対する世の中の関心が現在よりも高かったであろう時代に発表されたこの記事は、当時のミリタリーファンをさぞ感激させたに違いない。

記事を読み進めると、私がTwitterで拾った例の画像は、56~57ページの写真資料とキャプションを繋ぎ合わせたものであることが判明した。この記事に掲載されている64式プロトタイプの写真は確かにこの5点だけであるが、実際にはより多くのプロトタイプが存在する。下に、64式小銃が登場するまでの発展史を簡単にまとめておく。

64式小銃のプロトタイプ発展史

- R1: 防衛庁技術研究本部の津野瀬光男氏により57年11月に設計、58年3月に完成。ガスピストン方式。重量5.6kg。直銃床でAR-10型。

- R2: 豊和工業顧問の岩下賢蔵氏により57年11月に設計、58年3月に完成。ディレイドブローバック方式。重量4.7kg。直銃床でAR-10型。

- R3: 豊和工業火器設計課長の志津野嘉定氏により58年8月に設計、同年10月に完成。ガス直噴方式。重量3.6kg。曲銃床。R1の閉鎖機構とR2の引金機構を受け継いだ。

- R3改: 58年12月~59年1月に設計。R3の耐久性強化版。重量4.1kg。59年5月に行われた展示射撃の際、数発撃ってレシーバーが破損。

- R4: 忌み数のため欠番。(後述のGun誌84年10月号の記事では、米M2カービンのストックを改良しレートリデューサーを追加した試作品とされている。)

- R5: 60年に設計。ガスピストン方式。R3の発展型だが試作されず。

- R6(R6A): 60年11月に完成。ガスピストン方式。重量4.78kg。直銃床。バイポッドとレートリデューサー(毎分400発)を追加。

- R6B: 61年10月に完成。次の3つの派生型がある。

- R6B-1: 61年10月に完成。R6Aの軽量版で重量4.4kg。レートリデューサーを改良。

- R6B-2: 62年3月に完成。R6B-1の改良版でレートリデューサーを更に改良。

- R6B-3(官I型): 62年7月に完成。R6B-2の改良版で、試験用として2挺が防衛庁に納入された。連射速度は毎分380発。

- R6C: R6Bの発展型用として欠番。

- R6D(官II型): 防衛庁の試験用として62年10月に開発。レートリデューサーが大型化(毎分430発)して重量4.7kg。

- R6K: 62年11月に完成。岩下氏の案で、回転式ハンマーを廃止し、レートリデューサー(毎分450発)を兼ねた直動式ハンマーに変更。重量4.44kg。

- R6E(官II型改): 63年2月に完成。R6Kの改良版。試験用として防衛庁に納入された。

- R6E改: 63年5月に完成。R6Eの軽量版で重量4.27kg。

- 官III型: R6E改を基に、防衛庁の試験用として製作。細部の改良に対応するため、次の2つに分けて生産された。

- 官III型其の1

- 官III型其の2: 64年9月7日に防衛庁長官が認可、同年10月6日に「64式7.62mm小銃」として制式化。

- 官III型: R6E改を基に、防衛庁の試験用として製作。細部の改良に対応するため、次の2つに分けて生産された。

こうして見ると、最初期のプロトタイプであるR1/R2型が開発されてからR6E改が64式小銃として採用されるまでには、実に7年もの期間があったことが分かる。当時は斬新だったAR-10の模倣から始まり、途中で曲銃床に戻るなど紆余曲折を経て、現在の64式の形になったのである。R2型を設計し、R6K型の開発に貢献した岩下賢蔵氏は、旧陸軍造兵廠時代に九九式小銃(有坂ライフルの代表格)を設計した人物でもある。64式小銃の開発チームが、日本式のライフル設計にこだわらず、積極的に諸外国の設計を取り入れようとした(なおかつ日本人/自衛隊に合ったライフルを開発しようとした)ことは、とても評価できると思う。その前向きな姿勢が、戦後初の国産試作小銃としていきなり登場した「日本製AR-10」に現れたのであろう。

豊和工業とアーマライト社の関係

「日本製AR-10」がアーマライト社の正式な許可を得て開発されたものであるという情報は無く、実際にそうであったとも考えにくい。しかし、豊和工業はその後1965年にアーマライト社と技術提携を結び、1967年から1974年までAR-18 / AR-180をライセンス生産することになる。この豊和工業製AR-18(3点バースト機能あり)が1973年頃に防衛庁に納入され、89式小銃開発の礎になったのである(この件は前回の記事にも書いた)。64式(プロトタイプ)の原点がAR-10で、89式の原点がAR-18だとすれば、豊和工業とアーマライト社の関係は実に興味深いものだ。なお、豊和工業は長年に渡ってAR-18の研究と改良を重ねてきたが、「性能上の限界が見えてきた」ため、村瀬弘躬氏と岩田幸三氏を中心として、独自の構想に基づいた新型ライフルを開発することになったという。(津野瀬光男(1994)『小火器読本 ― 黎明期の火砲から89式小銃まで』p.171, かや書房.)

89式小銃が登場するまでの発展史も上と同様にまとめてみよう。89式のプロトタイプには、「ホーワ・ライフル」を意味する「HR」の接頭辞と、「豊和工業の設計する第2世代のライフル」ということから二桁のモデルナンバーが与えられている(64式小銃は第1世代のライフル)。アーマライト社の製品に与えられる「AR」の接頭辞は「アーマライト・ライフル」の略であるが、豊和工業の命名法は、やはりアーマライト社のそれに影響を受けたものなのだろうか。

89式小銃のプロトタイプ発展史

- HR-10: 社内試験用として77年に設計、78年11月に完成。固定式ストックと3点バースト機能を有する。重量3.5kg。連射速度は毎分650発。マガジンの装弾数は40発。

- HR-11: 79年に設計、80年4月に完成。HR-10の軽量版で、折畳式ストックと新型の3点バースト機構を有する。重量2.9kg。

- 技本研究試作銃(研試銃): 防衛庁技術研究本部の試験用として81年に設計、82年に部分的改良を施し再設計。HR-10およびHR-11の耐久性強化版で、次の2種類が試作された。

- 標準型: HR-10に準じた固定式ストック仕様。重量3.6kg。

- 軽量型: HR-11に準じた折畳式ストック仕様。重量3.1kg。

- HR-12: 84年に設計、85年6月に完成。研試銃の標準型と軽量型の統合版で、折畳式ストックを有する。トリガーガードを折畳式から一体型に変更。重量3.3kg。

- HR-13: 社内研究用として試作されたヘヴィーバレル仕様。(分隊支援火器型とする情報もある。)

- HR-14: 忌み数のため欠番。

- HR-15(予備試作銃): 86年に設計、製作。HR-12の改良版で、限定生産され防衛庁に納入された。重量3.5kg。マガジンの装弾数は30発。

- HR-16(開発試作銃): 87年に限定生産を開始。固定式ストック仕様の「固定銃床型」と折畳式ストック仕様の「折曲銃床型」がある。自衛隊による実用試験を経て、89年に「89式5.56mm小銃」として制式化。

広く知られている通り、現在採用されている89式小銃には、固定銃床型と折曲銃床型の2種類が存在する。注目したいのは、技本研究試作銃の時点で既に固定式ストック仕様と折畳式ストック仕様が並行して開発されている点である。折畳式ストックは、オリジナルのアーマライトAR-18や豊和工業製AR-18にも取り入れられているが、新小銃開発における重要なキーワード/仕様の一つであったように感じられる。折曲銃床型が空挺部隊や車両部隊に配備されていることは以前から知っていたが、89式装甲戦闘車のポートガンとしても使われるという事実は、この床井氏の記事を読んで初めて知った(残念ながら私は車両関係には明るくない)。

「89式小銃のリコイルが軽いのは、マズルデバイスの性能が良いからだ」という主張を以前どこかで見かけた記憶がある。確かに、89式のコンペンセイターのデザインは優れていると思う。89式のマズルデバイスをほとんどそのままの形でAR-15用に変換した製品がアメリカで評判になるほどだ。AR-15の開発史において最も大きな進化を遂げたのはマズルデバイスであるという事実を踏まえれば、ライフル開発におけるマズルデバイス設計の重要性は明らかである。89式小銃のコンペンセイターがどのように設計されたかについて、この記事に詳しい記述は無いが、マズルデバイスの設計に着目してライフルの発展史を見るというのも面白いと思う。

64式と89式は、どちらも制式化の後に様々な改良が加えられている。89式の最も有名な(そしてしばしば議論を呼ぶ)改良は、レシーバー左側にもセレクターレバーが追加されたことだろう。また、「89式5.56mm小銃」という刻印もいつの間にか「89R」に改められ、52ページに載っているような旧刻印を今日見かける機会は少なくなっていると思う。ところでこの刻印には、いかにも自衛隊らしい硬派なフォントではなく、何故か丸ゴシック体が使われていて少し驚いてしまった。(検証の結果、私のMS Officeに標準で入っているHG丸ゴシックM-PROとは少し違った。)

せっかく国立国会図書館まで来たのだからと、私は時間の許す限り国産小銃について追究することにした。ここから先は、今回私が出会うことができた、国産小銃に関する素晴らしい文献を紹介していきたい。

小川孝一・編集部(1984)「64式小銃のすべて Part 1 ― 開発から制式へ」,『Gun』1984年10月号, pp.10-21, 国際出版.

上で紹介した床井氏の記事は、「89式新小銃のすべて」というタイトルで、89式小銃に関する解説が充実しているものであった。一方「64式小銃のすべて」という題を持つこの記事は、64式の採用から20年が経ち、次世代小銃登場の気運が高まっていた1984年のGun誌10/11月号に連載された、64式小銃の解説記事である。

採用から20年も経っているというのに、どうして新たに64式小銃を特集したのか? その理由の一つは、新小銃の登場前に現用小銃の開発を振り返ろうということであろう(ちょうど私が今書いている本稿のように)。もう一つの理由は、「64式小銃のすべて」の前文から読み取ることができる。前文によると、1984年当時、64式小銃には「観念的で実体をとらえたものではない」批判が一部のマスコミなどから浴びせられていたという。この記事は、64式小銃について改めて詳説や外国製小銃との比較を加えることで、そのような批判を反駁しようとした反論記事としての性格を持ち合わせているのである。

「Part 1」では、戦後再び国産小銃を開発する必要に迫られた背景や、64式プロトタイプが研究開発の末に採用されるまでの過程などが記されている。64式の開発史は床井氏の記事でも述べられているが、当然ながら、対象を64式のみに絞ったこちらの記事の方が詳しい。この記事の見どころは、「日本製AR-10」を含む64式プロトタイプ7種の明瞭なイラスト(pp.12-13)、官I型・官II型・官II型改・官III型の仕様/性能比較表(p.14)、そして64式小銃の断面図/パーツリスト(p.18)である。また、64式を間近で見たことがない者としては、数々の近接写真と共に、64式の操作方法まで簡単に説明されているのがとても嬉しい。

64式の開発チームが理想としたライフル

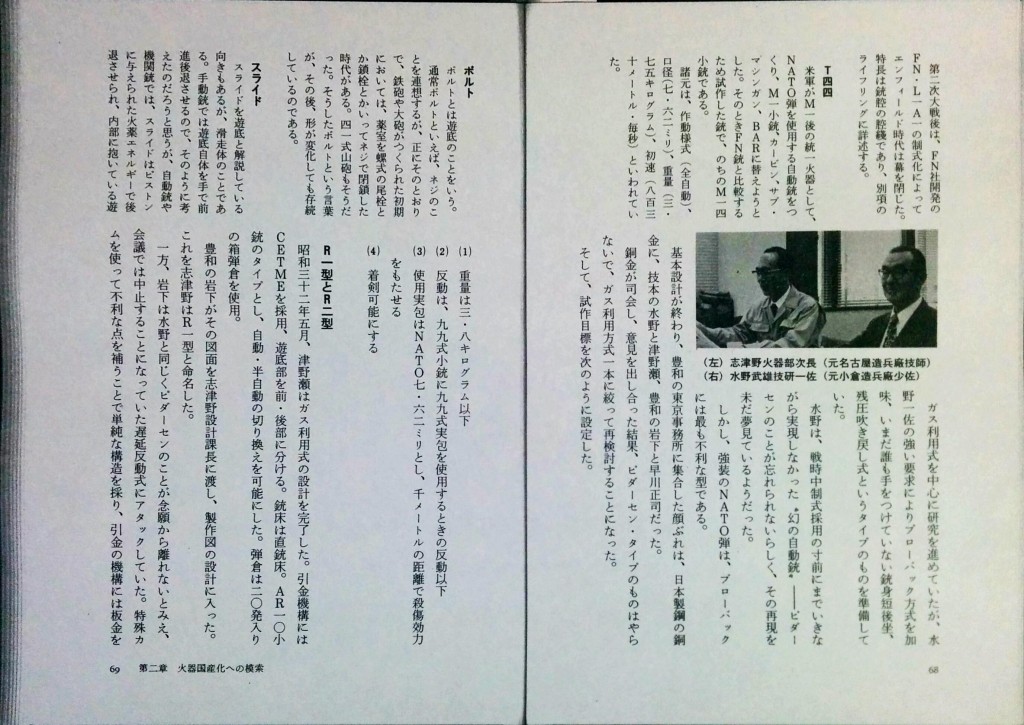

私はここまでに何度も「日本製AR-10」という言葉を出して、さもAR-10が64式の開発に大きな影響を与えたかのように書いているが、64式の開発チームが理想としたのはスペインのCETMEライフルだったと言われている。後にドイツでH&K G3となるCETMEライフルは当初、7.62mm NATO弾の装薬を減らし弾芯を軽量なプラスチック製とした7.62mm CETME弾と、ローラーディレイドブローバック方式で動作する巨大なボルト(事実上のレートリデューサー)によって、制御しやすい/命中率の高いフルオート射撃を実現させていた。64式小銃は、制御可能なフルオート射撃に主眼を置いて開発されたライフルである。64式が使用する減装弾や緩速機構は、CETMEライフルから着想を得て開発されたものであると言えるだろう。なお、津野瀬氏が設計したR1型のトリガーメカニズムにはCETMEライフルのものが採用されているという。CETMEライフルについて、後述の津野瀬光男『幻の自動小銃』(文庫版)79~82ページには、次のような証言がある。

CETME小銃――スペインでドイツ人が設計し、西独の陸軍が採用した銃である。明地力陸将が欧州を視察した際、自らの手でこの銃を射撃し、帰国第一声で賞賛した。

「外国からの賓客を羽田空港に迎える際、米軍払い下げの老朽ガーランドを手にした儀仗隊の姿を見ると、国産の自動銃を装備する日が一日も早く来ることを祈る気持ちで一杯になる。そのお手本はCETMEだ」

64式小銃 vs. M14ライフル

日本の豊和工業で64式小銃の開発が進められていた頃、アメリカではAR-10を小口径化したAR-15 / M16ライフルが登場し、その後M16はベトナムで問題になったM14を徐々に置き換えていった(M16も問題になるのだが)。一方、日本の防衛庁は、豊和工業による必死の研究開発にも関わらず、自衛隊用小銃としてM14をアメリカから大量調達する計画を模索していた。驚くべきことに、1962年9月に防衛庁と豊和工業の間で交わされた国産小銃試作契約は、「将来の量産を前提としない」という条件の下で結ばれたものだったという。そこで防衛庁が実施したのが、米軍から借用したM14と豊和工業製小銃の直接対決(射撃試験による比較)である。この記事の19ページには、その対決時の様子が描かれている。(曲銃床で元からフルオート射撃に不向きなM14と、フルオート射撃の命中率を重視して開発された国産小銃を比べれば、結果は自ずと明らかであるが。)また、64式に使用される減装弾は、7.62mm NATO弾の装薬を10%減らすことで銃口初速を秒速810mから秒速710mに落としたものであるが、この減装は800mまでの弾道や貫通力に悪影響を及ぼさないという試験結果についても述べられている。

小川孝一・編集部(1984)「64式小銃のすべて Part 2 ― 操作・機構・新小銃」,『Gun』1984年11月号, pp.48-61, 国際出版.

「Part 1」が64式小銃の登場までを解説しているのに対し、「Part 2」は、64式の代替銃として注目を浴びる外国製小銃や豊和工業製新小銃(現在の89式)に関する話題と、64式の内部構造/外部構造の紹介を主に扱っている。つまり、64式小銃の本質と、新小銃の問題に迫った記事であると言える。

私が面白いと思ったのは、64式小銃の採用後に「こっちの銃を採用したほうがよかった」などといった議論が起こっていたという点である。この記事ではその例として、M14・FAL・G3、加えてM1ガーランド・M1カービン・AK-47が挙げられているが、後者三つについては「はっきり言って問題外」、M14については「なんでこのような小銃を[アメリカは]正式に軍用小銃としたのか分からない」とまで言い放っていて、私も思わず苦笑いしてしまった。私自身、89式小銃の採用後にも、「M16(系のカービン)を採用するべきだった」という主張を何度も見てきたし(陸自の特殊作戦群がM4A1カービンを配備したのは事実であるが)、今後仮に国産小銃が89式に次ぐ自衛隊の主力小銃として採用されたとしても、同様の議論が起こるのは目に見えている。その際に名前が挙がるのは、HK416やFN SCAR、レミントンACRなどであろうか。

防衛庁はM16ライフルの配備も検討していた

しかし、この記事を読むと、防衛庁が米軍からM16(M16A1ではない)を借用して、装備実験隊と空挺部隊などにおいてM16配備を検討していた事実があったことが分かる。アメリカからも、日本のM16A1採用のための強い働きかけがあったそうだ。だが、結局M16は自衛隊に配備されなかった。これは非常に興味深いエピソードなので、防衛庁がM16の配備を諦めた理由が述べられている箇所を次に引用する。

- 有効射程が200mぐらいしかない、近接戦闘用火器であるため、使用範囲が限定され、戦場における多用性が乏しい。

- M16小銃の操作性は見るべきものがあるが、軍用小銃としては信頼性に乏しい。

- 連射時の発射速度が速く、命中精度が低いので頼りない。

- 小銃の2重装備は補給等から問題が多い。

4番目の理由はM16そのものに由来する問題ではないが、それ以外の理由を見ると、M16について「有効射程が短い」「軍用として信頼性に欠ける」「連射速度が速すぎる」という3つの欠点が指摘されている。私としては、「信頼性に乏しい」とは具体的にどの部分を指して言っているのか気になるし(しばしば問題になるのは外装の材質や作動方式であるが)、有効射程が短くて連射速度が速いならばCQB用ライフルとして採用すればよかったのではないかと口を挟みたくなってしまう。しかし、ライフルの二重装備は問題だというなら(既に64式がある以上は)仕方がないし、何より当時はCQBというシチュエーション自体が現在ほど重要ではなかったのだろう。

この記事は、「あくまでもM16A1はゲリラ戦闘用の小銃である」と主張する一方で、7.62mm NATO弾の性能を凌駕するSS109(M855)弾の開発によって、各国の次期小銃が5.56mm口径に移行する可能性を示唆している(実際にそうなった)。この記事が発表されたのは、M16A2の登場(1982年)から間もない頃である。当時のM193弾 / M16A1が現在のM855弾 / M16A2よりも有効射程や貫通力の点で劣っていたというのは事実だと思う。また、当時既に、自衛隊の次期小銃は国産の5.56mm口径になるということはほぼ確実であったようだ。「技本と豊和がAR-18ベースで新小銃を試作しているらしい」という噂を聞いた当時の人々は、ちょうど今の私たちのように、来る自衛隊新小銃の登場に夢を膨らませたことだろう。

この記事の見どころ

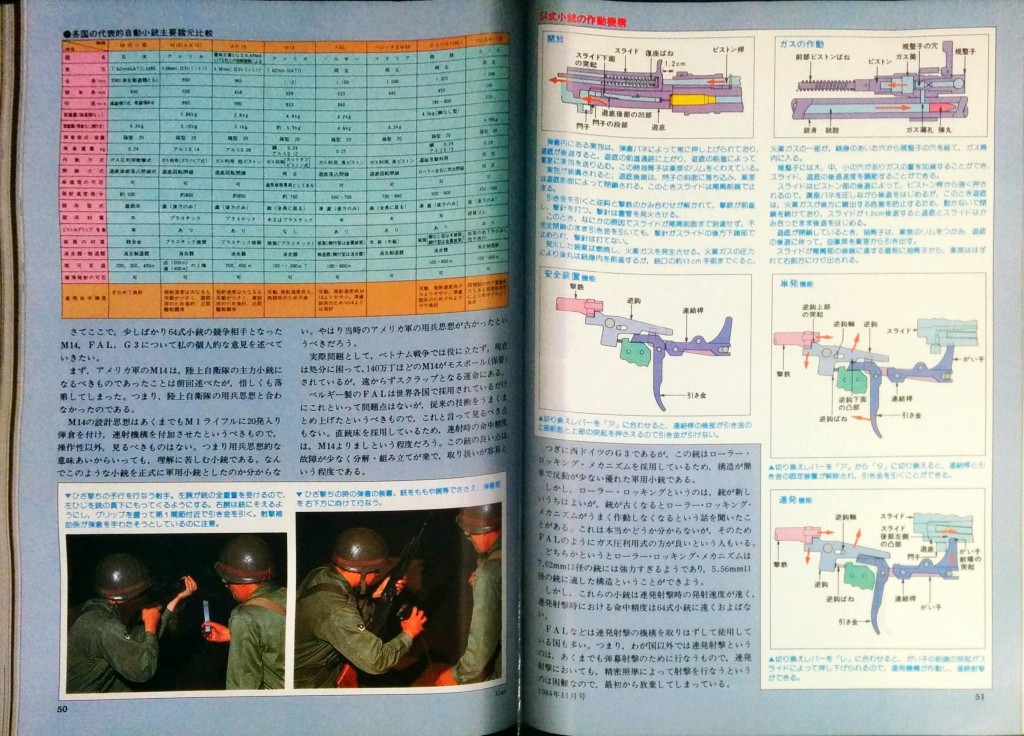

話を記事の内容に戻して、この記事の見どころを紹介しよう。まずは50ページの「各国の代表的自動小銃主要諸元比較」表である。この表では、1950~60年代の代表的ライフルとして、64式小銃に加えてM16(AR-15) / AR-18 / M14 / FAL / ベレッタBM59(イタリア版M14) / G3(CETME) / SIG SG510-1を取り上げ、それぞれについて様々な観点からデータが記されている。「連発命中精度」の項目ではフルオート射撃時の命中率に関して批評が行われていて、中でも64式小銃は「きわめて良好」と高評価されているのが面白い。

次に、51ページの「64式小銃の作動機構」。送弾(feeding)→装填(chambering)→閉鎖(locking)→発射(firing)→抽筒(extracting)→蹴出(ejecting)という64式小銃の作動過程が、文章とイラストで丁寧に説明されている。また、安全・単発・連射のそれぞれの状態でのトリガーメカニズムも図解されていて、64式の直動式ハンマーの動き方が分かるようになっている。(普段はAR-15のトリガーメカニズムばかり見ている私にとって、64式のメカニズムは少し難しいのだが。)

最大の見どころは、54~55ページに紹介されている64式小銃の分解手順である。手順ごとに文章と写真で分解方法を説き明かし、極めつきには、初公開であるという完全分解された64式小銃の写真が掲載されている。一般的に、自衛隊小銃の分解写真は機密的な扱いをされているので、これはとても価値の高い資料である。なお、世界のマイナー銃を紹介しているForgotten Weaponsのウェブサイトでは、64式小銃と89式小銃の分解写真が多数公開されている。64式の写真の出処は分からないが、89式の写真については数年前にラリー・ヴィッカース氏(元デルタ隊員)がFacebookで言及していた。ヴィッカース氏曰く、それらの写真は、かつて彼とケン・ハッカソーン氏(有名インストラクター)が「日本の特殊部隊」を訓練するために来日した際に撮影されたものだという。写真のEXIF情報に記された撮影日は2007年12月6日になっている。

津野瀬光男(1986)『幻の自動小銃 ― 六四式小銃のすべて』かや書房.

最後に、戦後日本の小銃開発史に関する重要な単行本を紹介したい。この『幻の自動小銃』を著した津野瀬光男氏は、私が上でまとめた発展史にもその名が挙がるように、64式小銃の開発に深く携わった重要人物の一人である。また、私が追究してきた64式の原点、「日本製AR-10」(R1型)の設計者であるとも言える。彼の詳細な経歴は本書の奥付に記載されている(上に引用してある)が、かい摘んで紹介すると、太平洋戦争中は旧陸軍の技術本部第1研究所(後の第1技術研究所)で火器弾薬の研究開発に従事し、戦後は警察職員から警察予備隊/自衛隊に関わりはじめ、陸上自衛隊武器学校(教官)、防衛庁技術研究本部(三等陸佐)を経て、1960年(R1型完成後、64式の開発途中)に豊和工業火器部に所属した。そして、1976年(89式の開発開始直前)に豊和工業の顧問を退職されたようだ。

本書の魅力は、64式小銃開発までの苦悩に満ちた道のりが、その当事者によって自伝的に描かれているところにある。開発者たちの努力の結果だけを見れば、上のように簡単にまとめることができるが、彼らの努力の過程は、短い言葉ではとても言い表すことができない。この本は、結果よりも過程に焦点を置いて書き記されたという点において、これまでに発表されたどんな64式の文献よりも秀出していると私は思う。まさに、この本を読まずして64式小銃を語ることはできないのである。おまけに、専門用語の意味を説明する頭注が豊富で分かりやすく、読者への配慮も素晴らしい。初版から20年後の2006年には、光人社から文庫版が刊行された。

「日本製ガーランド」こと四式自動小銃

私は、日本の「幻の自動小銃」と聞くと、旧海軍が戦争末期に開発した「日本製ガーランド」こと四式自動小銃を思い浮かべる。(つい最近、日本語版Wikipediaにおける四式小銃の項目が「一切が出典不明であり独自研究がほとんど」であるとの理由から大幅に記述削除されてしまった。)この本を読むまでは私も知らなかったのだが、四式小銃は、実のところ64式小銃と関係が深いライフルであったようだ。津野瀬氏によると、64式の開発陣はかつて四式を手掛けた開発陣と同じであり、更には64式の量産/調達が決定した後、かつて「小銃量産の権威者」と呼ばれた元陸軍技師の横井由之助氏が四式小銃の生産に関する数多くの資料を提供し、それが64式の量産工程/設備の構築に役立てられたという。津野瀬氏は、四式と64式の関係、および『幻の自動小銃』という本書のタイトルについて、「まえがき」の中で次のように述べている。

以前、『週刊宝石』昭和57年9月10日号の誌上で、「64式のルーツは、昭和4年(実は5年の誤り)に設計された “幻の自動小銃” である」と、断じていた。

まさに、そのとおりである。幻の自動小銃を手がけた同じメンバーで、64式小銃は創り出されたのである。

(中略)

本書は、タイトルを『幻の自動小銃』と名づけた。もちろん、64式小銃は、現在も自衛隊の制式銃として “実在” する小銃であり、その存在自体が “幻” であるわけではない。

当時、最年少者だった私も、いつしか馬齢を重ね、やがて古稀を迎えようとしている。

しかし、64式小銃については、その開発過程、構造の真相にいたるまで、すべてが、開発に携ったごく一部の関係者を除いては、いまだにまったくといっていいほど知られていない。その意味では、依然として64式小銃もまた “幻の自動小銃” である。

戦後、Gun誌の出版者である国際出版の荒井新一郎氏は、アメリカで発見された「日本製ガーランド」について、津野瀬氏に調査を依頼した。本書の142ページには、津野瀬氏が調査の中で確認した四式自動小銃の図面(豊和工業の社名入り)が掲載されている。どうやら豊和工業は、64式小銃の開発/受注にあたって、この図面を防衛庁に提出したらしい。しかし、国産銃研究者の須川薫雄氏(陸自武器学校資料館小火器コーナー顧問)は、「『四式』という制式名がついてはいないし、戦後、64式小銃受注の際に豊和が提出した図面は偽物である。日本兵器の恥である」と主張している。

この記事の趣旨からは少し外れるが、せっかくなので「日本製ガーランド」について少し紹介しておこう。このライフルは、日本では「四式小銃」、アメリカでは「五式小銃」と呼ばれるが、須川氏は「四式という名ではない」と説明するなど、その名称すら不確かなものである。だが、「日本製ガーランド」はアメリカ製M1ライフルの単なる模造品ではない。最大の特徴は、M1ライフルの象徴とも言えるエンブロック式クリップ(装弾数8発)の代わりに、装弾数5発のストリッパークリップを2つ使って、合計10発の7.7mm九九式実包を装填する点である。結果的に装弾数が2発増加したため、オリジナルのM1ライフルとは異なり、固定式マガジンがその分だけ下方に突出している。先日、Forgotten Weaponsが四式小銃の紹介動画を公開した。オークションの商品であるため実射は無いが、もし四式小銃に興味があるなら一度は観ておくべきだろう。

小口径高速ライフルの問題点

話を戻すと、本書の末尾には、津野瀬氏が「ポスト64式の問題点」について言及している一節がある。この本が執筆された当時、既に89式小銃の最終プロトタイプが完成間近だったはずだ。しかし、ここで津野瀬氏が述べているのは、「ポスト64式」の問題点というよりも、小口径高速弾を使用するライフル(SCHV小銃)全般に関する問題点であると私は思う。津野瀬氏が指摘しているSCHVライフルの問題/課題を、次にまとめておく。

- 連射速度が高いため、弾薬消費量が増加する。→3点バースト機能を導入し、弾薬消費を制御する必要がある。

- 高速連射を続けると、バレルの熱膨張によって口径が拡大し、横転弾(キーホール現象)が発生しやすくなる。

- バレルの中に水滴が入ると、毛細管現象によって銃腔内が水で閉塞されてしまう。

- バレル/チェンバーの外径が細いため、発射時に膨張・再収縮することで薬莢を締め付ける、薬莢の焼き付き(排莢不良)が発生する。→64式小銃ではバレルの外径を太くすることで防止した。バレル内部のクロームメッキ加工も「研究の余地がある」。

- バレルが屈曲することで、命中精度が低下しやすい。

これらの問題点のうちいくつかは、M16ライフルを使用する米軍がベトナムで経験した困難に基づいている。先述の通り、89式小銃はAR-15ではなくAR-18を基に開発されたものであるが、「大量配備されたSCHVライフルの先駆者」であるAR-15 / M16の反省点も、その開発に活かされたということは容易に推察できる。また津野瀬氏は、新型SCHVライフルによって更新/置換された64式小銃を軽機関銃(分隊支援火器)として運用する可能性を示している。彼は、この節のはじめにFN M249軽機関銃を例に挙げ、当時は最新だった分隊支援火器(SAW)の概念を紹介している。その上で、「かつての[M1918] BARは誰が何といおうとSAWである」と解釈することで、BARと同様の大口径自動小銃である64式が持つSAWとしての応用可能性を見出したのではないだろうか。(ところで、SAWという言葉は直訳すると「分隊自動火器」になり、津野瀬氏もそのように訳しているが、「分隊”支援”火器」という現在の定訳を発案した人は素晴らしい訳者だと思う。)

おわりに

今回、「日本製AR-10」の調査を通して、64/89式小銃についてとても多くのことを学ぶことができた。当初は、「日本製AR-10」の真相さえ判明すればそれでよかったはずだったのだが、今は、我が国が誇るサービスライフルについて見聞を広められたことを嬉しく思っている。ひょっとすると、つい先日までの私のように、「尾筒」が銃のレシーバーのことだと知らない(知らなかった)読者がいるかもしれない。和名で表記された銃火器用語の理解に自信がない方々には、「防衛省規格 火器用語(小火器)」一覧(PDF)の利用をお勧めしたい。この一覧には銃火器用語の和英対訳と意味が列挙されているので、用語を和英/英和訳する際には非常に役立つ。例えば、私がいつも「ガス直噴式」と訳しているAR-15の作動方式DI: direct impingementを、防衛省/自衛隊では「直接吹き込み式」と呼ぶらしい。

次回の記事では、64/89式小銃の開発史を踏まえて、待望の「ポスト89式」について考えたいと思う。